像胡楊一樣的兵團人

舒凌

近期,因為工作,有幸參訪了新疆生產建設兵團創建的三個城市,石河子、可克達拉和阿拉爾,雖然來去匆匆,卻也時時被這些城市積淀的艱苦奮斗、自力更生的兵團精神所感動。

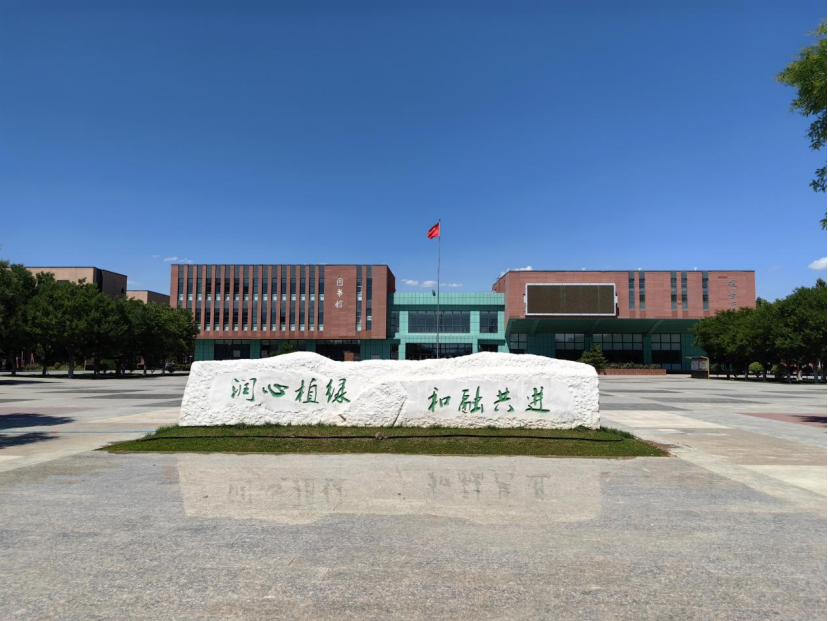

石河子有個211大學

初識石河子,是因為有個石河子大學,學生們考研選擇調劑的時候會問到它,這是新疆唯二的211大學。初見石河子,也就直接去了這所腦海里定義為“那么遙遠”(也有那么偏冷的內涵)的學校。進入其中,才知道其大、其深、其高。石河子大學雖地處西部,卻并未顯露出絲毫的簡陋、蒼涼或干涸,反而是一片綠樹成蔭、生機勃勃的景象,是一座欣欣向榮的高等學府。開闊的廣場,宏偉的圖書館,包含了幾個街區的多個連片校區,幾乎全覆蓋的專業,本碩博完整辦學體系,都在石河子大學。

石河子市有著“兵團第一城”的雅號。詩人艾青這樣描述它:“它是這樣漂亮,令人一見傾心,不是瀚海蜃樓,不是蓬萊仙境,它的一草一木,都由血汗凝成。”石河子有著兵團自建的最早工業體系,無處不顯現著自己動手豐衣足食的革命豪情。在那個缺衣少食的年代,用于生產的牲畜、工具也是奇缺。人是最大的勞動力量,四人、兩人、三人人力犁,就這么誕生了,開荒墾地,建房種糧。“軍墾第一犁”的故事被當代人雕塑在廣場,既是歷史的紀念,也是對后人的鼓舞,彰顯了中國共產黨領導下的中國人民和中國軍隊無往不勝的精神。

可克達拉的夜一直是那么的美

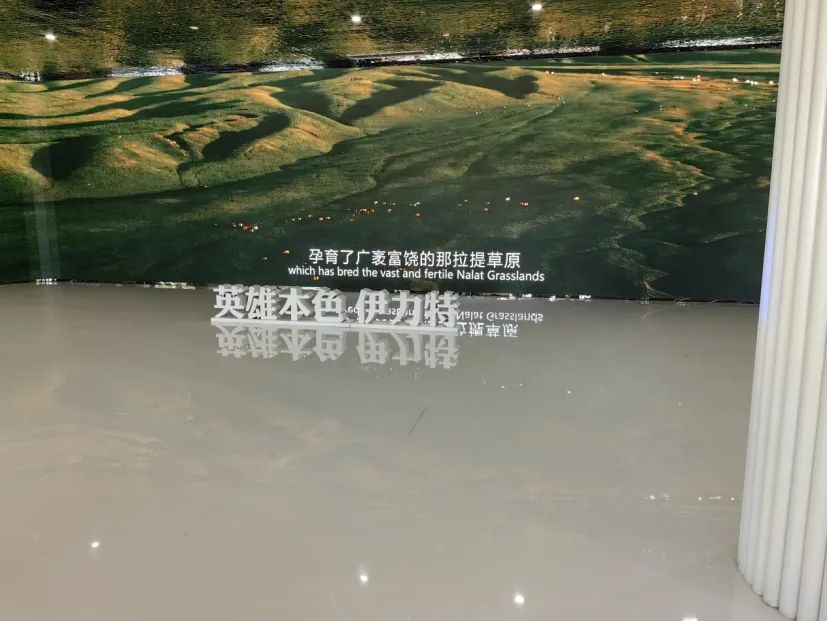

可克達拉市也是一座兵團建立的城市,曾經“草原之夜”的美妙旋律讓國人知道了這里的存在,也知道了它的遙遠和荒涼。今天歌聲依然飄蕩,城市卻燈火輝煌、道路井然、軍民和諧共處,充滿了現代氣息。伊力特酒廠的落戶與薰衣草產業的快速發展,更是為這座城市增添了新的活力。

伊犁河谷獨有的濕潤氣候,不僅讓這里遠離了半干旱區域的燥熱,也孕育了薰衣草種植的良好環境。以現代產業拉動經濟持續發展,可克達拉正成為兵團未來建設的新樣板。除此,以優質的教育資源為基礎,積累邊疆城市的新人口,也成為可克達拉的新戰略。借助內地鎮江的成熟教育理念、方法和師資的援助,可克達拉的高級中學和職業技術學院迅速崛起,成為培養人才的重要基地,這既能緩解內地教育資源不足的問題,也將為新疆吸引來一批技能人才后備軍。

這一切的背后,離不開援疆干部的高瞻遠矚、先進理念和辛勤付出,尤其是四師可克達拉市黨委書記、四師政委、原鎮江副市長丁憬同志,他將自己全身心投入到新城建設中,直至生命的最后一刻。從2015年開始建市,就一草一木、一磚一瓦的盯著干,后因操勞過度,犧牲在這片他戰斗了十多年的土地上。可克達拉在援疆干部和當地軍民共同努力下,正以現代化的、更美的姿態呈現在眾人面前。

我在塔里木河等你

阿拉爾,這座因塔里木河穿城而過而誕生的城市,見證了兵團第一師屯墾戍邊的傳奇。

一位重慶老司機在阿拉爾30多年的職業生涯歷程,寫滿了兵團墾荒的起起伏伏,他的故事是兵團墾荒歷程的縮影,也是沙地變良田的偉大見證。

塔里木河,這條沙漠邊緣的最長內陸河,以其湍急的水流和浩蕩的氣勢,滋養了這片土地。通過縱橫交錯的灌渠系統,它將沙黃色的大地變成了棉花、玉米、土豆、花生、小麥等作物的綠色海洋。水是沙漠綠洲的支柱,有水之處,便孕育了生機與生命。即便面臨高蒸發量、鹽堿廣布的挑戰,即便風沙肆虐、沙粒遮天蔽日,也擋不住勤勞智慧的中國軍民的奮斗勇氣和堅定步伐。

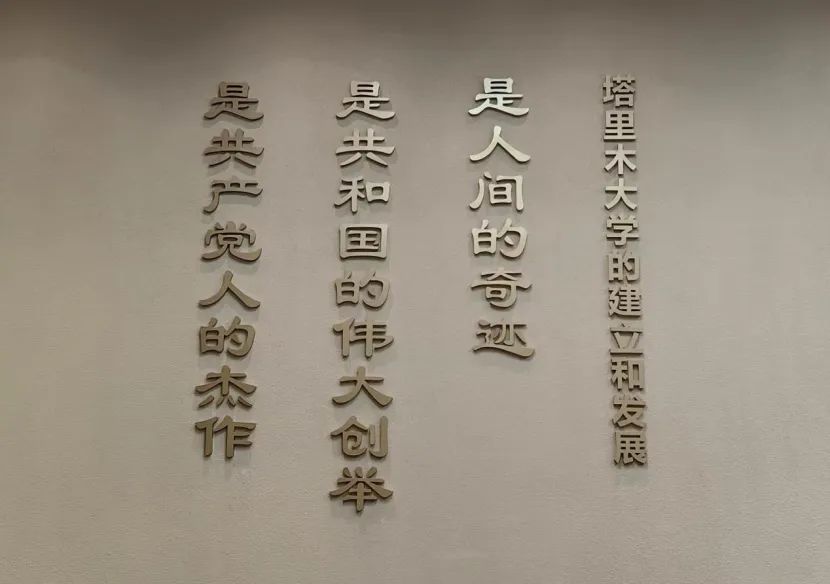

塔里木河還格外孕育了一所蓬勃發展的高校---“塔里木大學”。這所由王震將軍親自創建的兵團大學,占地萬畝、人口約占阿拉爾三分之一。2018年以來正以加速度的發展模式收獲著育人和研究領域的碩果。這里的“胡楊公主”“紅棗公主”“蘋果王子”“香梨皇后”“羊教授”“牛教授”等等接地氣、長志氣的胡楊教授們,為當地高效農業、特色林果和畜禽養殖的發展作出了重要貢獻。

像胡楊一樣在貧瘠的土地上扎根奮斗的一代又一代兵團人,獻了青春獻子孫,才造就了今天的美麗新疆。同時,一批又一批來自內地發達地區的援疆人,帶來項目、資源和能量,前仆后繼地投入新疆的建設中,為更美麗、富裕和文明的現代化新疆貢獻著自己的熱情和智慧。

大美新疆,不僅是一片風景如畫的土地,更是中華各民族團結一心、共同奮斗的生動寫照。在這里,“一帶一路”核心區正閃耀著璀璨的光芒,成為連接中國與世界的橋梁和紐帶。

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/Y5MtJw-nCg2awOt_KayiDQ