來源:全媒體中心

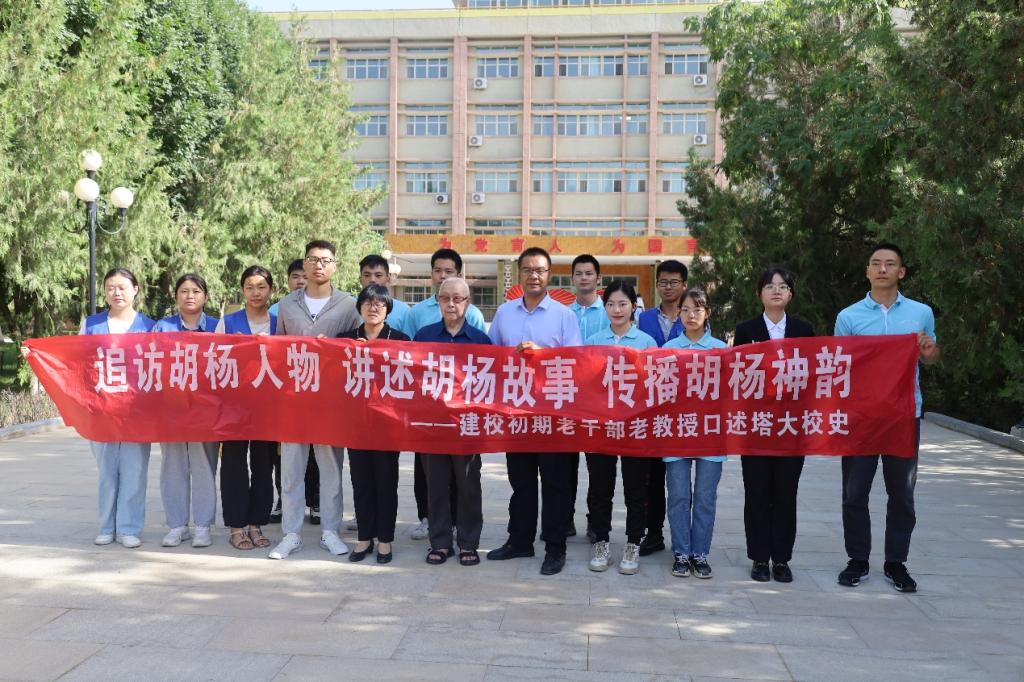

八月塔大,校園流影,驕陽似火,佳木繁陰,胡楊學(xué)子走近胡楊人物,在日光斑駁的樹蔭下,傾聽退休老教授口述學(xué)校歷史。

“我出生在重慶的農(nóng)村里,當(dāng)時(shí)響應(yīng)黨中央的號(hào)召,到祖國(guó)最需要的地方去,一畢業(yè)就報(bào)名來了新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán),這是我的第一志愿。”

8月3日,退休老教師黃仕策教授,在接受“傳承紅色基因,銘記紅色歷史”暑期社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員的訪談時(shí)這樣說。

“我1965年畢業(yè)于西南農(nóng)學(xué)院,就是現(xiàn)在的西南大學(xué),也是袁隆平院士的母校。當(dāng)時(shí)從重慶坐火車到烏魯木齊,然后從烏魯木齊坐了六七天的大卡車到阿克蘇,一路上都是戈壁灘和沙漠,等到了農(nóng)一師招待所才覺得這是一座城市。”

剛到新疆時(shí),學(xué)校辦學(xué)處于停滯狀態(tài),黃教授就和他的愛人一起在新開林(十六團(tuán))用一臺(tái)小拖拉機(jī)開荒,一天忙碌下來,鼻子眼睛都被沙土淹沒,分不清誰是誰了。

“報(bào)到后,我被分配到新開林,住的是地窩子,條件特別艱苦,洗腳水洗臉?biāo)紱]有,當(dāng)時(shí)大家忙完一天的工作,每個(gè)人臉上都是黑的,還互相取笑對(duì)方。” 黃教授來到學(xué)校八十年代老校門旁邊,對(duì)社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員邊走邊說。

“1976年恢復(fù)高考前夕,我來學(xué)校的主要任務(wù)就是招生,以前的校長(zhǎng)王合理那一屆是恢復(fù)高考后學(xué)校招的第一批學(xué)生。學(xué)校的發(fā)展在78年恢復(fù)高考后慢慢步入正軌,我就在塔里木農(nóng)墾大學(xué)教授數(shù)學(xué),后來改教農(nóng)機(jī)。”

“那時(shí)候國(guó)家每年給我們資金有限,要用來買設(shè)備,根本沒錢搞建設(shè),學(xué)校最好的建筑就是當(dāng)時(shí)省吃儉用,辛辛苦苦攢錢建起來的一號(hào)教學(xué)樓,就是現(xiàn)在的行政樓。”

“我們農(nóng)機(jī)系算是學(xué)校比較小的系,學(xué)生少,盡管條件艱苦,我還是盡最大的努力,讓我們的學(xué)生到洛陽拖拉機(jī)廠實(shí)習(xí),當(dāng)時(shí)算是全國(guó)最大的農(nóng)機(jī)廠了,這對(duì)他們獲取知識(shí)和個(gè)人成長(zhǎng),都是有很大的好處的。”在回憶起自己記憶里最深刻的事情時(shí),這位耄耋老人神情自豪地對(duì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)成員說。

“一代人有一代人的責(zé)任,一代人有一代人的擔(dān)當(dāng),一代人有一代人的貢獻(xiàn)。盡管那個(gè)時(shí)候條件比較艱苦,但我們也招了農(nóng)機(jī)的學(xué)生,為學(xué)校建成機(jī)械電氣化工程學(xué)院打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。希望這一代人能繼續(xù)發(fā)展壯大、鉆研學(xué)習(xí),引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備,攻克一些關(guān)鍵性技術(shù),為服務(wù)南疆農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)做出新的更大貢獻(xiàn),不負(fù)美好時(shí)代,不負(fù)黨和國(guó)家對(duì)我們的愛護(hù)。”

“尤其是棉花收割脫籽問題,解決這個(gè)問題,不僅是我們學(xué)校科研成果發(fā)展的一大步,更是國(guó)家,甚至是世界農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展的一大步。” 作為胡楊精神的締造者和學(xué)校發(fā)展的參與者、建設(shè)者、貢獻(xiàn)者,黃教授是這樣叮囑新時(shí)代青年教師和學(xué)生。

從教三十載,在三尺講臺(tái)上,他專注課堂、致力教學(xué),用心對(duì)待每一堂課,用愛澆灌每一株桃李。在人生的課堂上,他溫文爾雅、自信篤定,用胡楊精神育人,為興疆固邊服務(wù),用智慧與勤奮書寫著作為教育戍邊人的每一頁。

“正如黃老教授所說‘一代人有一代人的責(zé)任,一代人有一代人的貢獻(xiàn)。’我們生活在這樣一個(gè)美好的時(shí)代,歷史賦予了我們新的使命和責(zé)任。我們應(yīng)該好好學(xué)習(xí),將來服務(wù)新疆,扎根南疆,建設(shè)邊疆,為南疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興貢獻(xiàn)一份自己的力量。”校史館講解員,植物保護(hù)2021級(jí)1班高莎說。

“作為胡楊精神的傳承者和發(fā)揚(yáng)者,我一定會(huì)把‘艱苦奮斗、自強(qiáng)不息、扎根邊疆、甘于奉獻(xiàn)’深深刻進(jìn)骨子里,內(nèi)化于心,外化于行,努力學(xué)習(xí)專業(yè)文化知識(shí),服務(wù)南疆,建設(shè)邊疆,做擔(dān)當(dāng)奉獻(xiàn)的新時(shí)代戍邊人,絕不辜負(fù)黃教授對(duì)我們新時(shí)代機(jī)電人的期望。” 機(jī)械電器化工程學(xué)院學(xué)生代表,機(jī)電工程2019級(jí)1班孫金龍說。

(文/王瑞 攝/張英 宋亞龍)