發布時間:2024-04-11 作者: 瀏覽次數:次

來源:生科院

近日,我校生命科學與技術學院李志軍教授帶領的胡楊研究團隊在《Horticulture Research》(SCI,中科院一區Top期刊,IF:8.7)發表了題為“The chromosome-scale genome and population genomics reveal the adaptative evolution of Populus pruinosa to desertification environment”的研究論文。該研究首次構建了灰楊染色體水平的基因組,以高質量基因組為背景進一步探究了灰楊對荒漠環境的適應性進化機制。塔里木大學李志軍教授和浙江師范大學吳智華副教授為本研究的共同通訊作者,在讀博士研究生孫健皓為本文第一作者。該研究得到了國家自然科學基金(32371838,U1303101)和兵團科技項目(2021BB010)的支持。

灰楊(Populus pruinosaSchrenk)隸屬于楊柳科楊屬,主要分布在中國新疆和中亞地區的荒漠環境中,灰楊林在維系極端干旱區生態系統平衡和保障綠洲農牧業生產安全過程中發揮著重要作用。灰楊是胡楊的姊妹種,對荒漠環境(例如高鹽和干旱)具有極強的適應能力,且灰楊表現出比胡楊更強的鹽耐受能力,因此,灰楊被認為是研究物種分化和遺傳適應的優良荒漠物種。已發表的灰楊基因組草圖在連續性和完整性上存在局限,高質量基因組的構建將有助于探究灰楊對荒漠環境的適應性進化。

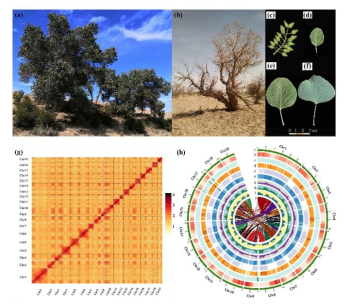

該研究利用Illumina+Pacbio+Hi-C測序數據,對灰楊雌株(XX,XY性別決定)基因組進行從頭組裝,獲得521.09 Mb的灰楊染色體水平基因組,BUSCO為97.7%,注釋獲得了33,291個蛋白質編碼基因(圖1)。比較基因組發現長末端重復反轉座子(LTR-RTs)的插入有助于灰楊在荒漠環境下的適應性進化和物種分化;基因的串聯復制(如RCI2A,ERD4和GSTF6等)和基因家族的擴張(如KUP6,CPK30和ICL等)有助于灰楊對極端荒漠環境(特別是高鹽和干旱)的適應。

圖1 灰楊的形態特征和基因組組裝

對中國25個灰楊居群的156個樣本進行全基因組重測序,將灰楊種質資源分為了2組:天山以南亞組(南疆地區)和天山以北亞組(北疆地區)。天山以南亞組的遺傳多樣性高于天山以北亞組。為了探究與環境因素相關的遺傳變異,使用潛在因素混合模型(LFMM)和多變量的景觀基因組方法(RDA)分析獲得了與氣候(水分和溫度)關聯的“核心適應性變異”。與降水相關的變異數量明顯高于與溫度相關的變異數量,這可能與天山以南地區和天山以北地區之間降水量差異較大有關。進一步分析發現,降水可能通過影響MAG2相互作用蛋白2(MIP2)和SET結構域蛋白25(SDG25)等基因的遺傳變異驅動灰楊群體的局部適應(圖2)。

圖2局部適應候選位點的鑒定

(文/孫健皓)